Der Begriff „Wiedergutmachung“ wird gemeinhin verwendet, wenn es um die finanzielle Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus geht. So als hätte das wieder gut gemacht werden können, was ihnen in der NS-Zeit angetan worden war. Auch jüdische Ärzte aus Nordrhein hatten Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Wie dies abgewickelt wurde, zeigen einige Fallbeispiele.

von Thomas Gerst

An das Schicksal jüdischer Ärztinnen und Ärzte in der NS-Zeit erinnerte im vergangenen Jahr eine Wanderausstellung, die zunächst anlässlich des Deutschen Ärztetags in Essen und danach im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf gezeigt wurde. Das Rheinische Ärzteblatt berichtete. Die Ausstellung „Fegt alle hinweg …“, die bereits seit dem Jahr 2008 in verschiedenen Städten Station gemacht hatte, war anlässlich der Präsentation in Nordrhein um die Biografien von neun jüdischen Ärzten aus dem Gebiet der Ärztekammer Nordrhein ergänzt worden. Auch sie wurden wie andere jüdische Ärzte nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 zunehmend Opfer von Willkür und Gewalt. Die Ausstellung zeigte das Unrecht, das jüdischen Ärzten bis hin zur Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz, Vertreibung oder Mord zugefügt wurde.

Zunächst wenig Aussicht auf Entschädigung

Wie aber ging es nach Kriegsende 1945 weiter? Gab es für die jüdischen Ärzte aus Nordrhein einen finanziellen Ausgleich für die Verluste durch Enteignung und Vertreibung? Die Entschädigung für erlittenes Unrecht oder die Rückerstattung von unrechtmäßig entzogenem Eigentum stand nach 1945 bereits früh auf der Agenda der westlichen Militärregierungen; diese sorgten auch dafür, dass nach 1949 entsprechende Vorschriften nach und nach in bundesgesetzliche Regelungen überführt wurden.

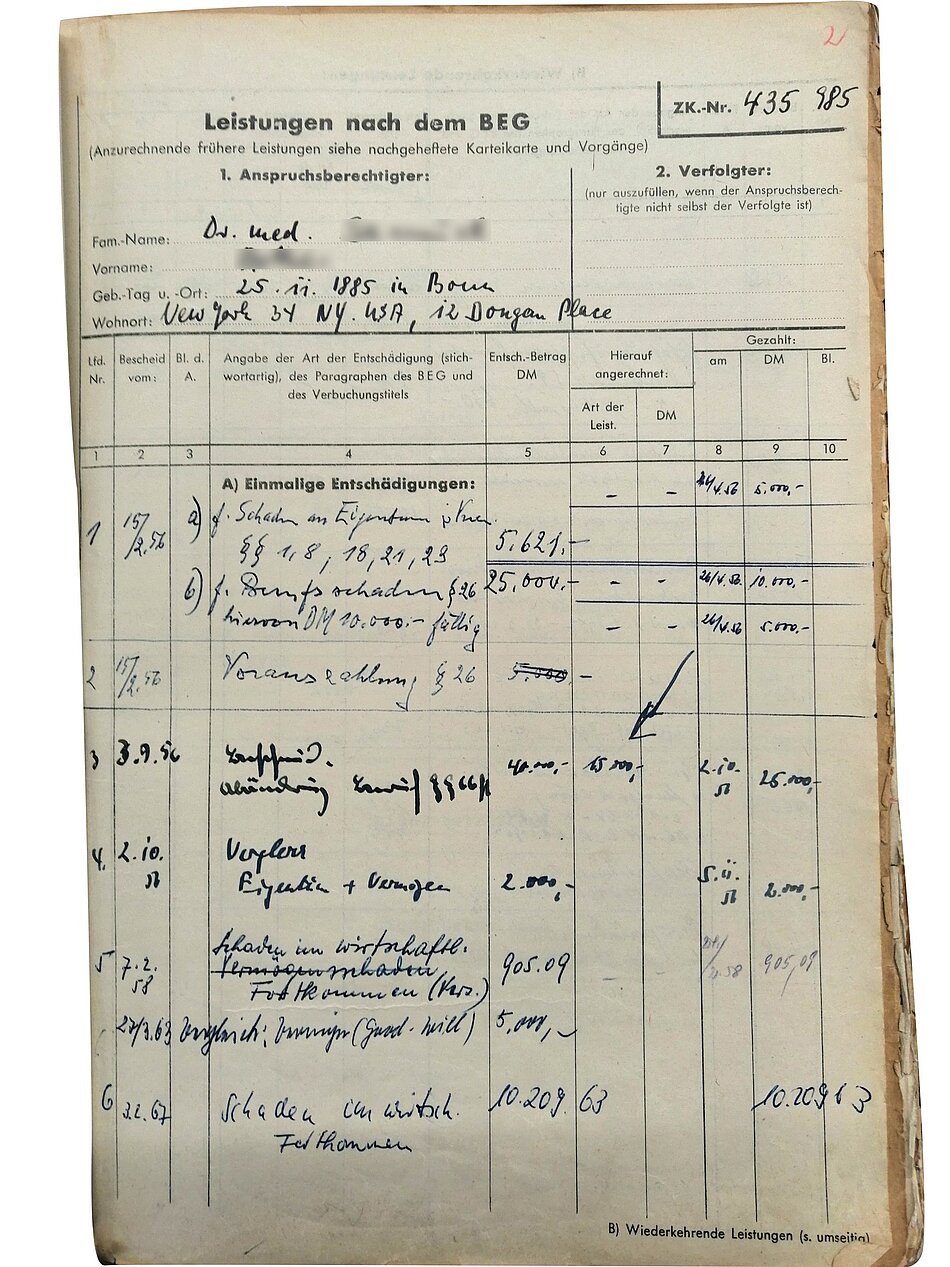

Was dies konkret für die nordrheinischen jüdischen Ärzte bedeutete, zeigen die mittlerweile für die Forschung freigegebenen Akten der Wiedergutmachungsämter im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg. Deutlich wird hier zunächst einmal, dass es nach Kriegsende in aller Regel mehr als ein Jahrzehnt dauerte, bis jüdische Ärzte oder deren Angehörige eine Entschädigung für „Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen oder im wirtschaftlichen Fortkommen“ infolge von NS-Unrecht erwarten konnten. Erst mit dem Bundesentschädigungsgesetz aus dem Jahr 1956 wurde das sogenannte Territorialprinzip aufgegeben. Zuvor hatten nur diejenigen einen Anspruch auf Entschädigung in Form von Geldrenten, Einmalzahlungen, Heilbehandlungen, Beihilfen oder Darlehen, die zum 1. Januar 1947 ihren Wohnsitz im späteren Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West) hatten, was die meisten jüdischen Ärzte ausschloss. Ein Gesetz in der Britischen Zone regelte seit 1949 lediglich die Rückerstattung eindeutig zu identifizierender Vermögensgegenstände, nicht aber beispielsweise die Rückabwicklung staatlich erzwungener Geldtransfers; lange blieb ungeklärt, ob der bundesdeutsche Nachfolgestaat eine Rückerstattungsverpflichtung des Reiches gegenüber den Verfolgten übernehmen würde.

So erhob der Essener Arzt Dr. Fritz Hoffmann, dem noch im April 1939 die Emigration nach England und von dort wenig später in die USA (Chicago) gelungen war, Ende des Jahres 1949 vor dem Wiedergutmachungsamt Essen Anspruch auf Schadenersatz wegen des Verlusts der Praxiseinnahmen und Zerstörung seines Wohnungsinventars. Mit Verfügung vom 26. Mai 1950 teilte ihm das Wiedergutmachungsamt mit, das geltende Militärgesetz Nr. 59 sei kein Entschädigungsgesetz. „Ansprüche wegen Vernichtung einer Existenz können daher ebenso wenig berücksichtigt werden wie Schadenersatzforderungen, bei denen die Beeinträchtigung nicht in einer Wegnahme, sondern Zerstörung der Sache bestand.“ Auch Hoffmanns Forderung nach Rückerstattung der ihm abgezwungenen „Judenvermögensabgabe“ hatte bei diesem Rechtsverständnis keine Aussicht auf Erfolg. Das Wiedergutmachungsamt lehnte diese 1951 mit der Begründung ab, Ansprüche gegen das Deutsche Reich seien zurzeit nicht realisierbar, weil noch nicht feststehe, von wem die Rechtsnachfolge angetreten werde. Abschließend urteilte hierzu die Wiedergutmachungskammer beim Landgericht Essen am 19. Juni 1953: Zweifellos sei die Judenvermögensabgabe eine staatliche Maßnahme gewesen, die eine Wiedergutmachung erfordere. Das Rückerstattungsgesetz könne allerdings bei der Zahlung einer Geldsumme keine Anwendung finden. „Bei einer Geldzahlung, in bar oder durch Überweisung, ist es in der Regel nicht möglich, festzustellen, welche Geldscheine oder Münzen entzogen worden sind. Diese Feststellung ist auch hier nicht möglich“, urteilte die Kammer und verwies auf ein noch zu erwartendes Wiedergutmachungsgesetz.

Mit dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vom 29. Juni 1956 wurde die „Wiedergutmachung“ von NS-Unrecht auf eine neue rechtliche Basis gestellt. Erstmals konnten nun auch Ansprüche auf Kapitalentschädigungen oder Rentenzahlungen wegen Vertreibung aus beruflicher Tätigkeit geltend gemacht werden – und dies auf Grundlage präziser Durchführungsbestimmungen. Die staatliche Verantwortung für Maßnahmen des Deutschen Reiches gegen die jüdische Bevölkerung wurde nun in Entschädigungsverfahren nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Auch wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert, sodass auch die bis 1939 emigrierten Ärzte oder deren erbberechtigte Familienmitglieder Forderungen erheben konnten.

Im Fall des Krefelder Kinderarztes Dr. Isidor Hirschfelder, der sich angesichts der bevorstehenden Deportation am 29. Oktober 1941 das Leben genommen hatte, dauerte es allerdings noch bis zum Jahr 1966, bis es zu einer endgültigen Einigung mit der Erbengemeinschaft kam. Der 1893 in Rexingen geborene Hirschfelder hatte sich 1906 als erster Kinderarzt in Krefeld niedergelassen. Als Sanitätsoffizier zog er für Deutschland in den Ersten Weltkrieg. Sein Engagement ermöglichte die Einrichtung eines Säuglingsheims in Krefeld.

Im Oktober 1957 beantragten erbberechtigte Familienangehörige Hirschfelders mit Wohnsitz in Centralia (Illinois) und Chicago sowie in Metz und Lyon, vertreten durch eine Kölner Anwaltspraxis, Wiedergutmachung nach den Vorschriften des Bundesentschädigungsgesetzes. Laut § 66 BEG hatte ein NS-Opfer Anspruch auf Entschädigung, wenn es aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit verdrängt oder in ihrer Ausübung wesentlich beschränkt worden war. Zudem war nun der Anspruch auf Entschädigung für die Zahlung von Sondersteuern in § 59 BEG gesetzlich festgelegt. Unter Vorlage eines Schreibens der Krefelder Bezirksstelle linker Niederrhein der Ärztekammer Nordrhein vom 13. April 1957 sollte der Schaden belegt werden, den Hirschfelder seit Februar 1933 als Kassenarzt in einer größeren Kinderarztpraxis in seinem beruflichen Fortkommen erlitten hatte. Geltend gemacht wurden zudem der Schaden durch Vernichtung des immateriellen Werts der Facharztpraxis, durch Zahlung der Judenvermögensabgabe in Höhe von rund 35.000 RM im Jahr 1939 und durch Verlust des Hausrats und der Praxiseinrichtung pauschal in Höhe von 5.000 DM.

„Schaden im beruflichen Fortkommen“

Erst nach rund drei Jahren meldete sich das zuständige Wiedergutmachungsamt in Düsseldorf mit einem Bescheid bei den bevollmächtigten Rechtsanwälten. Der Anspruch der Erbengemeinschaft Hirschfelder auf Entschädigung wegen „Schadens im beruflichen Fortkommen in einer selbständigen Erwerbstätigkeit“ wurde anerkannt. Allerdings sah man einen Schaden für das Jahr 1933 als nicht erwiesen an. Als Leiter des Krefelder Säuglingsheims sei Hirschfelder Ende 1933 entlassen worden; insofern könne angenommen werden, „dass der Erblasser vor dem 31.12.1933 noch keinen feststellbaren Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war“. Zudem habe Hirschfelder für das Jahr 1933 eine höhere Einkommenssteuer entrichten müssen als im Jahr zuvor. Anerkannt wurde ab dem Jahr 1934 bis zum Entzug der Approbation 1938 ein „Beschränkungsschaden“ und für die darauffolgende Zeit bis zum Suizid im Oktober 1941 ein „Verdrängungsschaden“. Bei der Berechnung des Schadens orientierte sich das Wiedergutmachungsamt am vergleichbaren Einkommen eines Beamten des höheren Dienstes. Der so berechnete Schaden von 58.663,22 Reichsmark kam als DM-Betrag im Verhältnis 10:2 in Höhe von 11.733,– DM an die Erbberechtigten zur Auszahlung. Ein Nachweis der Isidor Hirschfelder im Jahr 1939 in fünf Tranchen abverlangten Judenvermögensabgabe war nicht mehr komplett möglich; nachvollziehbar waren drei Aktienübertragungen im Laufe des Jahres 1939 zu einem aktuellen Kurswert von je rund 6.000,– Reichsmark. Hier zeigte sich das Wiedergutmachungsamt konziliant und anerkannte die Zahlung einer rückerstattungsfähigen Gesamtsumme von 30.000 RM. Einen Schaden durch Vernichtung des immateriellen Werts der Facharztpraxis Hirschfelders sah die Behörde als nicht gegeben an. Erst im Jahr 1962 kam es zu einem Vergleich über den nach Hirschfelders Suizid vom Testamentsvollstrecker versteigerten Nachlass. Wegen der „Entziehung von Hausrat und eines Pelzmantels“ und „von Gold- und Silbersachen“ verständigte man sich auf einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 3.500 DM. Weitere Forderungen wegen Verlust von Hausrat und Praxiseinrichtung wurden noch 1966 zurückgewiesen.

Nach dem BEG von 1956 konnte nun auch Dr. Fritz Hoffmann, der noch 1950/1951 mit seinen Schadenersatzansprüchen gescheitert war, erneut einen finanziellen Ausgleich für erlittenes NS-Unrecht geltend machen. Über seinen Lebensweg schrieb er bereits im Jahr zuvor in einer eidesstattlichen Versicherung: „Ich bin am 25. Februar 1895 in Essen als Deutscher geboren, bestand 1921 die medizinische Staatsprüfung, promovierte 1922 zum Doktor und liess mich 1923 in Essen als praktischer Arzt und Geburtshelfer nieder. … Durch die Verfolgungsmassnahmen der deutschen Regierung verlor ich nach 1933 einen Teil meiner Praxis, 1937 die Zulassung zur Behandlung der Kassenpatienten und im Herbst 1938 auch die aerztliche Approbation. Ich sah mich genoetigt, im April 1939 mit meiner Ehefrau und meiner Mutter auszuwandern und ging ueber England nach USA.“

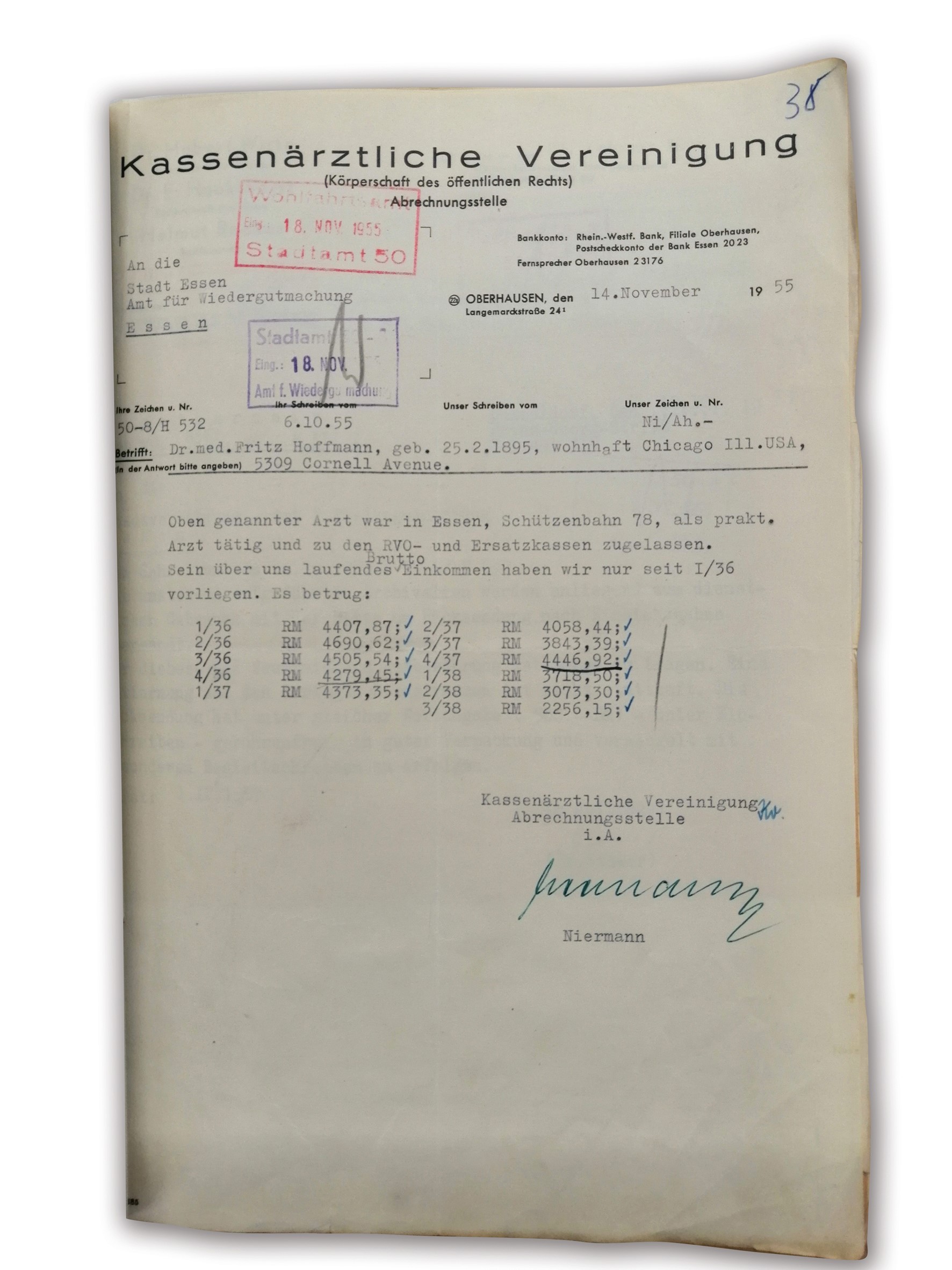

Anders als erhofft wurde ihm, der 1914 mit 19 Jahren als Freiwilliger für Deutschland in den Ersten Weltkrieg gezogen war, keine Entschädigung mit Anspruch auf Rentenwahl zugebilligt. „Da der Antragsteller im Zeitpunkt der Entscheidung eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, die ihm eine ausreichende Lebensgrundlage bietet, hat er keinen Anspruch auf Rentenwahl“, hieß es im Bescheid des Düsseldorfer Regierungspräsidenten vom 20. Dezember 1956. Seine Enttäuschung über diese Entscheidung brachte der zu diesem Zeitpunkt 61-jährige Fritz Hoffmann wenig später in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten zum Ausdruck: „Ich habe doch zwölf Jahre meines Lebens (1939 bis 1951) vollkommen verloren, bis ich mal wieder einigermaßen verdiente. Ich bin fest davon überzeugt, daß ich bei normalen Verhältnissen in Deutschland längst für mein Alter ausgesorgt hätte, wenn Sie meine Einkommen aus der deutschen Praxis berücksichtigen, die ich schon vor 20 Jahren hatte. Ich bin zu alt, um mir heute noch eine ausreichende Lebensgrundlage zu schaffen.“ Bei der ihm zugesprochenen Kapitalentschädigung wurde der Zeitraum bis zum 31. Dezember 1949, in dem er aus seinem Beruf verdrängt gewesen war, berücksichtigt. Wegen Schadens im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen wurde Hoffmann für den Zeitraum seit Jahresbeginn 1936 eine Entschädigung in Höhe von 31.178 DM zugesprochen. Zur Einschätzung seines Einkommensverlusts berücksichtigte das Wiedergutmachungsamt Essen eidesstattliche Angaben Hoffmanns, aber auch Auskünfte der Kassenärztlichen Vereinigung, Abrechnungsstelle Oberhausen, über Hoffmanns Einkommen aus RVO- und Ersatzkassen in den Jahren 1936–1938.

Vom Wiedergutmachungsamt anerkannt wurde auch der materielle Schaden, den Hoffmann in der Pogromnacht am 9. November 1938 erlitten hatte. Im Ermittlungsbericht des Wiedergutmachungsamts der Stadt Essen vom November 1956 heißt es dazu: „Während des Pogroms im November 1938 hielt sich der Antragsteller verborgen, um der Freiheitsberaubung und anderen Gewalttaten zu entgehen. Als er in seine Wohnung zurückkehrte, war die Einrichtung demoliert.“ Laut Angaben von Hoffmann und seiner Ehefrau hatten NS-Schergen in seiner Wohnung ein Werk der Zerstörung hinterlassen. Zerschlagen wurden Kristallspiegel, Glasplatten, Tafelservice, Waschbecken; die Bezüge von Stühlen, Sesseln und Sofa waren zerschnitten, der Konzertflügel war beschädigt. Für Schäden am Eigentum wurde Hoffmann mit Bescheid vom 17. Juli 1957 die Summe von 1.800 DM zugesprochen. Entschädigungsleistungen erhielt er zudem für die Kosten der Auswanderung, für die Zahlung der Judenvermögensabgabe und „Ausfuhrförderungsabgabe“. Bis ins Jahr 1961 zog sich dagegen der Rechtsstreit über die Anerkennung eines Einkommensschadens durch den Verlust des immateriellen Werts (Goodwill) von Hoffmanns Arztpraxis hin. Anders als im Fall von Isidor Hirschfelder wurde auf der Grundlage eines komplizierten Berechnungsverfahrens ein solcher Anspruch in Höhe von 3.720 DM anerkannt. Nach einem Berufungsverfahrens kam es 1961 zu einem Vergleich über die Zahlung von weiteren 3.000 DM an Hoffmann für den Goodwill-Verlust.

Unter anderen Voraussetzungen erfolgte das Entschädigungsverfahren bei Dr. Georg Goldstein. Der im Jahr 1898 in Proskurow auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geborene Goldstein war seit Juni 1930 in Düsseldorf als Facharzt für Innere Medizin niedergelassen. Von den Nationalsozialisten wurde ihm 1934 die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Zwei Jahre später emigrierte er nach Palästina, kehrte aber im Juli 1953 wieder nach Düsseldorf zurück, „aufgrund der klimatischen Verhältnisse und der schlechten Lebensmöglichkeiten“, wie es in einem Ermittlungsbericht des Düsseldorfer Wiedergutmachungsamtes hieß. Zur Wiedereröffnung einer ärztlichen Praxis in Düsseldorf stellte Goldstein im April 1954 über seinen Anwalt beim Wiedergutmachungsamt einen Antrag auf Gewährung eines Darlehens in Höhe von 40.000 DM. Die dazu befragte Ärztekammer Nordrhein hielt ein Darlehen in Höhe von 12.000 DM für ausreichend, um eine internistische Praxis einzurichten. Die Behörde setzte sich über diese Einschätzung hinweg und bewilligte nach Einholung von Kostenvoranschlägen 20.000 DM – wohlwissend, dass die noch festzustellenden Entschädigungsansprüche Goldbergs dieses Darlehen ausreichend absichern würden. Zum weiteren Ausbau der Praxis beantragte Goldstein im Juni 1956 beim Wiedergutmachungsamt eine Vorauszahlung in Höhe von 20.000 DM im Vorgriff auf seine mittlerweile geltend gemachten Entschädigungsansprüche. Diese Vorauszahlung wurde ihm gewährt. Mit Bescheid vom 28. April 1958 wurde Goldstein wegen Schadens durch Verdrängung aus selbstständiger Tätigkeit eine Entschädigung in Höhe von 40.000 DM zugesprochen. Damit verrechnet wurden die noch offene Darlehenssumme sowie die Vorauszahlung, sodass schließlich an Goldberg noch 2.439,04 DM ausgezahlt wurden. Erst im Jahr 1960 wurde über von Goldberg geltend gemachte Schäden an Eigentum entschieden. Diese wurden zwar anerkannt, jedoch mit einer vier Jahre zuvor gezahlten Rückwanderer-Soforthilfe verrechnet, sodass kein Betrag mehr ausgezahlt wurde.

150 DM für einen Monat Lagerhaft

Erstaunlich niedrig fiel für NS-Opfer die finanzielle Entschädigung für erlittenen Freiheitsentzug – zum Beispiel auch Konzentrationslagerhaft – aus. Dr. Max Goldberg, am 12. September 1898 in Köln geboren, als Arzt dort niedergelassen, wurde im Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert; im September 1944 kam er ins Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo er ermordet wurde. Pro Monat Lagerhaft wurden gemäß Bundesentschädigungsgesetz 150 DM Entschädigung gewährt, die in diesem Fall an die anspruchsberechtigte Ehefrau auszuzahlen war. Die Auseinandersetzung um die weiteren Entschädigungsansprüche der Erbberechtigten zog sich sehr lange hin; erst im Jahr 1972 kam es abschließend zu einem Vergleich. Bereits im Jahr 1962 hatte Max Goldbergs Bruder Werner aus den USA ans Regierungspräsidium in Köln geschrieben: „Mein Bruder Max, der aus einer Familie stammt, die über 500 Jahre in Deutschland gelebt hat und der im ersten Weltkrieg als freiwilliger Sanitätssoldat kämpfte und der von Hitler in Auschwitz verbrannt wurde, ist nunmehr schon über 20 Jahre tot. Seit Jahren kämpfe ich mit der Regierung für das bisschen Geld, das mir, einem alten Mann und krank hier in New York zukommen soll. … Wir beantragen doch keine großen Summen. Die Beträge, die das Amtsgericht vorgeschlagen hat, sind wahrhaftig gar nichts im Vergleich zu dem großen Schaden, den unsere Familie in Deutschland erlitten hat.“

Die hier beschriebenen Beispiele von Entschädigungen jüdischer Ärzte, die in Nordrhein Opfer von NS-Unrecht wurden, können nicht mehr als ein Schlaglicht werfen auf die allgemeine Praxis der „Wiedergutmachung“ in der Bundesrepublik. Aber auch diese Einzelfälle zeigen, dass es für die jüdischen Ärzte oder deren Angehörige vor Inkrafttreten des BEG 1956 keine Entschädigung für die Verdrängung aus dem Beruf, für erzwungene Geldtransfers, für Freiheitsberaubung oder für die Zerstörung von Eigentum gab. Der Umstand, dass bei allen hier beschriebenen Entschädigungsfällen Anwälte eingeschaltet waren, lässt vermuten, dass Betroffene ohne anwaltliche Vertretung bei den Behörden einen schwereren Stand bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche hatten. Wo das BEG präzise Festlegungen traf, wie beispielsweise bei der finanziellen Entschädigung bei Verdrängung aus dem Beruf, kam es zu einer eher reibungslosen Abwicklung. Gab es hingegen einen Interpretationsspielraum, wie etwa bei der Bemessung des immateriellen Werts einer Praxis, bei der Entschädigung für zerstörtes oder verloren gegangenes Eigentum, bei der Anerkennung von erzwungenen Geldzahlungen oder aufgelösten Lebensversicherungen, führte dies in aller Regel zu langwierigen Verfahren, die vor Gericht entschieden wurden.